- ja Change Region

- Global Site

アプリケーションノート

身近な苔の中に潜む不思議な最強生物クマムシ ~捕まえてみよう、観察してみよう~

2024年6月

体長0.1~1mm程度の大きさで最強生物と言われる動物がいる。それはクマムシである。クマムシは4対8本の足でゆっくり歩くことから緩歩動物と呼ばれている。クマムシが最強生物と言われる理由は、陸生クマムシの乾眠状態にある。乾眠とは、周辺環境が乾燥すると体内の水分を数%まで減らして無代謝(全ての生命活動の停止)状態に入ることであり、乾眠時は乾燥に強いだけではなく、-273~100℃まで耐えられ、放射線や高圧にも強い。しかも、給水により数十分で生命活動を再開できる。

このように不思議な生態が魅力的なクマムシだが、最強モードではない普段の姿もかわいらしくて魅力的である。本アプリケーションノートでは、顕微鏡によって明らかになるクマムシの姿をご紹介する。

捕まえてみよう

図1. ギンゴケからの採取方法(上)と採取したクマムシ(下)

左:異クマムシ網トゲクマムシ目ヨロイトゲクマムシ科

右:真クマムシ網ヨリヅメ目チョウメイムシ科

クマムシは、あらゆる環境に生息しており、1400種以上発見されている。また、水生動物であり、陸生クマムシも基本的に土壌中や苔の上の水中で生活している。しかし、乾眠可能な陸生クマムシは、水生動物であるにもかかわらず、日当たりの良い場所に生息する乾燥に強いギンゴケ(先端が白い)でよく見つけられる。高湿度下に生えている苔にはライバルや捕食者が多いからだと考えられている。

まずはギンゴケを採取し、水を滴下して湿らせる。数十分~数時間、放置する(チョウメイムシ科はすぐに動き出すが、トゲクマムシ科は遅い印象)。スポイトで水を何往復かさせ、スライドガラスやディッシュなどに滴下する。実体顕微鏡は、容器を問わず、動き回るクマムシを広い視野で探索でき、且つ立体的に観察できるのでおすすめである。正立顕微鏡を使用する場合は、スライドガラス上に滴下してカバーガラスを片側からゆっくり被せる。倒立顕微鏡を使用する場合は、底のガラス厚が170um程度の薄いディッシュに滴下する。なお、室温(22-25℃)で、寒天培地上にミネラルウォーターを満たし、メダカ・ミジンコのエサ用生クロレラを与えると暫く飼育できる(クマムシの寿命は1~数か月)。ただし、肉食(ワムシや線虫などを食す)種もいる。

観察してみよう

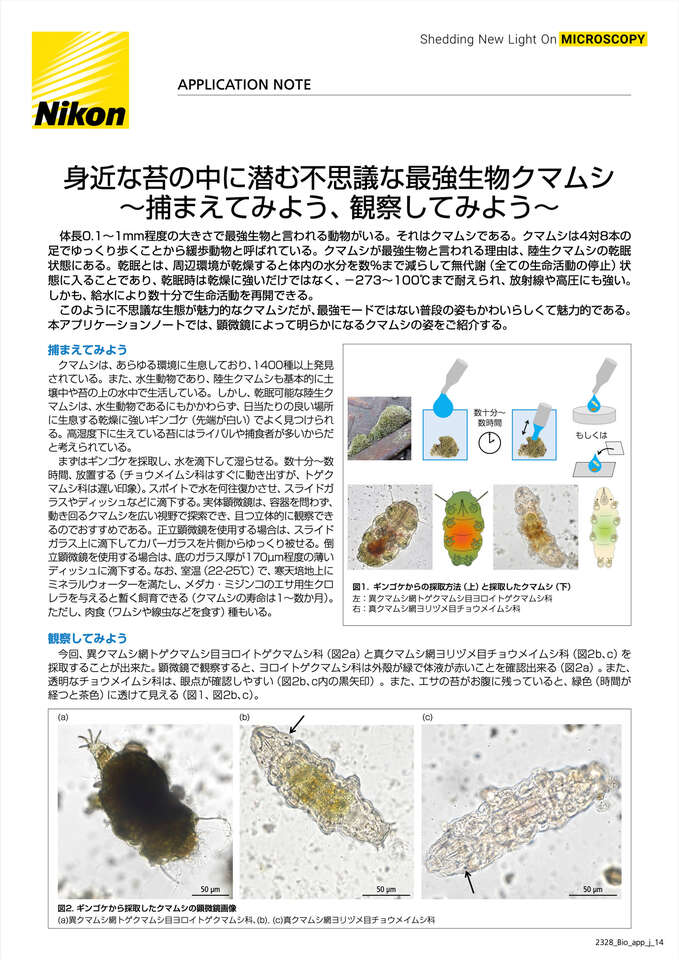

今回、異クマムシ網トゲクマムシ目ヨロイトゲクマムシ科(図2a)と真クマムシ網ヨリヅメ目チョウメイムシ科(図2b、c)を採取することが出来た。顕微鏡で観察すると、ヨロイトゲクマムシ科は外殻が緑で体液が赤いことを確認出来る(図2a) 。また、透明なチョウメイムシ科は、眼点が確認しやすい(図2b、c内の黒矢印) 。また、エサの苔がお腹に残っていると、緑色(時間が経つと茶色)に透けて見える(図1、図2b、c)。

図2. ギンゴケから採取したクマムシの顕微鏡画像

(a)異クマムシ網トゲクマムシ目ヨロイトゲクマムシ科、(b), (c)真クマムシ網ヨリヅメ目チョウメイムシ科

細部を観察してみよう

図3. クマムシの爪

(a)ショウナイチョウメイムシ、 (b)ショウナイチョウメイムシの爪、(c)ショウナイチョウメイムシと同じチョウメイムシ科の爪、(d) 異クマムシ科の爪

対物レンズ: CFI Plan Fluor Lambda D 40X次に、チョウメイムシ科のMacrobiotus shonaicus(和名:ショウナイチョウメイムシ。慶應義塾大学先端生命科学研究所荒川和晴先生ご提供)を用いて細部を観察した。 この種は、荒川先生らによって山形県で発見され、2018年に発表された。神奈川県で採取した種(図2b、c)より眼点が大きいことが分かる(図3、4、5)。

また、緩歩動物という名をもたらした特徴的な肢は4対あり、それぞれに爪が4本確認出来る(図3a)。4対の肢のうち、最後の1対だけ爪の向きが後ろ方向で、残りは前方向であることが分かる(図3a)。爪の生え方は、チョウメイムシ科と異クマムシ科では大きく異なる(図3b, c, d)。なお、この爪の長さや形は、クマムシの種類を見分けるポイントの一つである。

口を観察すると、丸い小さい口から管が伸びて、その管の両側に少し弧を描いた管があり、弓矢のように見える(図4)。さらにその奥には丸い構造の咽頭がある(図4上段右)。異クマムシは、口から歯針を出してエサを刺し込み、咽頭の働きにより吸引し、すり潰す。この咽頭の形も、クマムシの種類を見分けるポイントの一つである。

消化器官は、咽頭から食道、中腸と続き、中腸に溜まったエサは透明な体から透けて見える(図5a)。驚くことに、体の1/3はあろうかという、ひとかたまりで排泄する(図5a)。また、卵となる卵母細胞は、大きくなってくると体の半分近くを占める状態になる(図5b)。

図4. ショウナイチョウメイムシの口および咽喉

顕微鏡:研究用倒立顕微鏡ECLIPSE Ti2

カメラ:Digital Sight 10

対物レンズ:CFI Plan Fluor Lambda D 40X

図5.ショウナイチョウメイムシの中腸、排泄物、卵

顕微鏡:研究用倒立顕微鏡ECLIPSE Ti2

カメラ:Digital Sight 10

対物レンズ:CFI Plan Fluor Lambda D 40X

クマムシの生活環

図6. 顕微鏡画像によるショウナイチョウメイムシの生活環

様々な状態のクマムシを撮影できたため、活動時のクマムシの生活環をまとめた。クマムシには単為生殖を行う種と性生殖を行う種がいる。また、卵を外部環境に直接産む種と自身の外殻の中に卵を産み付ける種がいる。今回、観察したMacrobiotus shonaicusは、性生殖を行い、卵を外殻の中に産み付ける(図6)。また、卵巣内で、卵が大きくなっていく様子も観察できる(図6)。そして、生まれたクマムシは、脱皮を繰り返して大きくなる(図6) 。

いろいろなイメージング

最後に、いろいろな機器でクマムシを捉えた画像を紹介する。実体顕微鏡は対物レンズを切り替えずにズームが出来るので、動き回るクマムシを探しやすく、クロレラを蒔いた寒天培地の上を歩いている観察しづらい環境にいるクマムシも観察できる(図7a、b)。

正立顕微鏡および倒立顕微鏡は、上から撮るか下から撮るかの違いである。どこまで細かくキレイに見えるかは、寧ろ、撮影するカメラ(図7aと図7b、図9aと図9b)の他、対物レンズ(図8と図9a、図9bと図9c)によって大きく変わる。対物レンズのNA(開口数)によって解像度は変わり、基本的に高倍の対物レンズのほうがNAは高い。同じ倍率でも種類によってNAは異なり、見え方は変わる。また、NAの高い対物レンズは焦点が浅いので、厚みのある生物の全身の観察より、体の特定部位の高解像度観察に向いている。

図7. 実体顕微鏡SMZ25で撮影したエサのクロレラを蒔いた寒天培地上を歩くショウナイチョウメイムシのクロップ画像

顕微鏡:実体顕微鏡SMZ25

カメラ:(a) Digital Sight 1000、 (b、c) Digital Sight 10

(c)はOCC(斜光照明)使用

対物レンズ:SHR プランアポクロマート 1X、ズーム:15

図8. 生物顕微鏡Siおよび10倍対物レンズで撮影したショウナイチョウメイムシのクロップ画像

顕微鏡:生物顕微鏡ECLIPSE Si

カメラ:Digital Sight 1000

対物レンズ:CFI E プランアクロマート 10X (0.25/7mm)

図9. 研究用倒立顕微鏡ECLIPSE Ti2、対物レンズ20Xおよび40Xで撮影したショウナイチョウメイムシのクロップ画像

顕微鏡:研究用倒立顕微鏡ECLIPSE Ti2

カメラ:(a) Digital Sight 1000、(b), (c) Digital Sight 10

対物レンズ:(a, b) CFI Plan Fluor Lambda D 20X

(c) CFI Plan Fluor Lambda D 40X

身近だが、普段は出会えない不思議な生物、世界が顕微鏡を覗くと見えてくる。あなたの近くにあるミクロの世界には、どんな生物が住んでいるだろうか?今回、体の細部までご紹介するために、解像度の高いシステムを主に用いたが、安価な顕微鏡でも十分に観察出来るので、ぜひ、ミクロの世界を覗いてみてほしい。

謝辞

本アプリケーションノートの作成にあたり、サンプルのご提供ならびに研究に関してご教示を賜りました慶應義塾大学先端生命科学研究所 荒川和晴先生、自然科学研究機構 生命創成探究センター 田中冴先生に深謝致します。

慶應義塾大学先端生命科学研究所 荒川研究室URL:

https://bioinformatician.org/glab/