- ja Change Region

- Global Site

2025年7月1日

顕微鏡事業は100周年を迎えました。

ミクロの世界から生命(いのち)の未来を照らせ。

「ミクロの世界」に挑み続けてきた100年間。

見たいと挑み、知りたいと願い

顕微鏡で見つめた「ミクロの世界」が

科学の、医療の、世界の、

人々の可能性を拡げ、

明るい未来へとつながっていく。

わたしたちの光の技術が

今日も世界中で、

新たな発見をもたらし

生命の可能性を輝かせている。

これからも、わたしたちの光は、未来を照らし続ける。

代表取締役 兼 社長執行役員 德成旨亮

取締役 兼 専務執行役員 ヘルスケア事業部長 大村 泰弘

100周年記念 NIKON JOICO AWARD展

![]()

Exhibition

開催期間

2025年4月1日~

開催場所

株式会社ニコンソリューションズ 東京ショールーム(東京都・大崎)

Magnified

![]()

Exhibition

開催期間

2025年3月15日~2026年1月30日

開催場所

オランダ ARTIS-Micropia

Nikon Small World展

![]()

Exhibition

開催期間

2025年4月19日~2026年5月3日

開催場所

韓国 ソウル市立科学館

Nikon Small World展

![]()

Exhibition

開催期間

2023年5月1日~2027年6月30日

開催場所

アメリカ カリフォルニアサイエンスセンター

顕微鏡事業100周年特別企画 「受賞者の今」

Webinar

開催日

2025年7月4日(金)

登壇者

豊田 正嗣先生(埼玉大学)

顕微鏡事業100周年記念講演

Webinar

開催日

2025年7月10日(木)

登壇者

岡部 繁男教授(東京大学大学院)

服部 信孝教授(順天堂大学大学院)

顕微鏡事業100周年特別企画 「受賞者の今」

Webinar

開催日

2025年8月22日(金)

登壇者

石川 智愛先生(マサチューセッツ工科大学)

顕微鏡事業100周年特別企画 「受賞者の今」

Webinar

開催日

2025年10月8日(水

登壇者

長谷川 哲雄先生(ケンブリッジ大学)

顕微鏡事業100周年特別企画 「受賞者の今」

Webinar

開催日

2025年12月12日(金)

登壇者

佐田 亜衣子先生(九州大学)

お客様からのメッセージ

フリードマン・キーファー教授

私たちは脊椎動物における第二の血管系であるリンパ管に強い関心を抱いており、免疫システムの一部としてのリンパ管の組織特異的な形成と機能の解明に取り組んでいます。

生命科学における発生や疾患の過程をより深く理解するためには、臓器全体や生体全体の文脈を保ったまま、細胞や組織をスケールを超えて研究することが必要だと私たちは考えています。

さまざまな顕微鏡は、私たちの研究に不可欠なツールです。リンパ管の発生や機能障害に関する多くの発見は、既存のモデルと私たちが顕微鏡で観察した結果との相違から生まれました。

細胞や構造、現象を組織の文脈の中で観察することが、私たちの長年の目標でした。新たな標識やトランスジェニックモデル、顕微鏡の開発により、現在では臓器全体やさらには生体内でのイメージングも可能となっています。

…アルベルト・ディアスプロ教授

ディアスプロ教授は応用物理学の教授であり、分子腫瘍学、神経科学、スマートドラッグデリバリーへの応用を目的とした、先端光学顕微鏡の設計・開発・利用に関する研究を行っています。

ラベルフリー顕微鏡や蛍光顕微鏡は、生物学の根本的な問いに答えるために欠かせない重要なツールです。生体システムを分子レベルで4次元(x, y, z, t)イメージングする技術は、量子技術を用いた光源や検出器、そしてAIの活用によって大きく進歩しています。

これまでの業績が認められ、2022年には蛍光分野の卓越した研究に対してウェーバー賞を、2024年には「光学顕微鏡の開発と応用、細胞・分子生物物理学への重要な貢献」によりフェルミ賞を受賞しました。

…シルヴィ・ル・ギャダール博士

私は、研究者が顕微鏡実験を計画する際に、十分な知識に基づいた判断ができるよう支援することに力を入れています。機器の使用方法をトレーニングする前後を含め、実験設計の段階から積極的にサポートしています。

私たちは、教育を通じて科学研究の再現性を高めることを目指しています。教育学に基づいたトレーニングを通じて、利用者が技術的な理解力や批判的思考力を身につけられるよう支援しています。また、トレーナー向けには「トレイン・ザ・トレーナー」方式のシャドウイングプログラムや講習も実施しています。

…アレックス・コスタ博士

私の研究やキャリアの形成において、蛍光顕微鏡は欠かせない道具でした。顕微鏡がなければ、今のような科学者としての道も、世界中の情熱的な研究者たちと出会う機会も得られなかったと思います。

新しい技術の登場によって、試験管内(in vitro)から生きた植物(in vivo)での研究へと進化できました。特にイメージング技術の進歩が大きな役割を果たしています。私はこれまで、単離組織の単一細胞レベルでのカルシウム動態の研究から、鉢植えで育てた生きた植物の中の特定の細胞小器官におけるカルシウム動態の研究へと発展させることができました。私にとって、これは非常に大きな成果だと感じています。

私の目標は、植物が環境刺激にどのように応答するかを、できるだけ自然な生育環境下で非侵襲的に調べることです。そのために、特定の物質を検出できるバイオセンサーを発現させた植物と、新たに開発したイメージング技術を組み合わせて研究を進めたいと考えています。

…三上 秀治 教授

光技術と情報技術を融合した光学顕微鏡をはじめとする新しい生体光計測技術を開発しています。特に、高速、大規模に情報を取得することを志向した技術開発にフォーカスしています。

光学顕微鏡そのものが研究対象です。光学顕微鏡の撮像プロセスの本質を見極め、生体からより多くの情報を取得できる技術、アイデアを生み出しています。

ビジネスの制約を受けない立場から、計測技術としての光学顕微鏡の究極の形を求めて日々模索してます。

石井 優 教授

免疫細胞は体の中で動き回って仕事をしています。このような細胞の動きのありのままの姿を解析するために、多光子励起顕微鏡を用いて、生きた組織・生きた個体の中で、生きた細胞を観察する研究を行っています。

No microscopy, no life.私の研究人生は顕微鏡なしではあり得ません。元々カメラ好きの私は、顕微鏡を半日覗いていても飽きません。新しい可視化技術は生物学の新発見につながります。今後もニコン社の顕微鏡の進化とともに、免疫細胞の動態制御における新概念を探求していきます。

…クリストフ・レテリエ

私は、NeuroCyto(神経細胞)の研究室を率い、高度な顕微鏡技術を活かして神経細胞内の分子集合体を観察し、その独特な細胞生理機能を解明することに取り組んでいます。そのために顕微鏡による観察技術をさまざまに進化させ、新たな生物学的発見を目指しています。

私の科学者としての活動と発見は、すべて顕微鏡の接眼レンズを通して得られたものでした。偉大なメジャーリーガーのヨギ・ベラ氏が語ったように「よく見ることでより多くのことを観察できる」のです。いま、超解像顕微鏡とAIにより、私が研究を始めた約25年前には不可能だったことが可能になっています。

マディー・パーソンズ教授

私たちは、高度なイメージング技術を活かした、組織と3Dモデルを研究し、がんや線維症などの疾患において細胞がどのように環境を感知し反応するかを可視化しています。

顕微鏡は私たちの研究にとって不可欠です。生物学的なスケール全体にわたる、空間ダイナミクス、相互作用、そしてメカニズムへの精緻な分析を可能にします。私たちは、ニコンの素晴らしいコミュニティの一員として、世界中の優れたイメージングチームと協力し活躍しています。

キム・ウンギョン博士

GCEA(Global CHA Embryolab Academy)の設立に携わり、最新の機器・設備と高水準な研修プログラムの導入によって、胚培養士の体系的な育成の基盤を築きました。当施設では、 すでにニコンの顕微鏡を数多く使用していますが、特に顕微授精用のECLIPSE Ti2-Iはマイクロマニピュレーションのワークフローを大幅に短縮しました。各種の自動化機能により、作業者の負担が大きく軽減され、作業効率も大幅に向上したことに、とても感銘を受けています。GCEAでは、今後もこうした先進の技術を積極的に採用し、生殖補助医療(ART)の革新に継続的に取り組んでいきます。

…ニッキー・コートハウト

過去15年間、最先端の顕微鏡操作とノウハウを提供し、脳疾患のメカニズムを解明する研究にフォーカスしてきました。

顕微鏡は私の研究の要です。基本的なスライド観察から、高度な共焦点観察法まで、脳内の標的を可視化することで、神経変性疾患を持つ人々の生活に影響を与える原因の解明に応えています。研究で取得したいくつかの画像は、生物学の素晴らしさを訴え、研究者コミュニティの興味を喚起する新たな情報提供のために使用しています。

Webセミナー「アルツハイマー病のキメラにおけるヒト星状細胞のイメージングおよび定量化とDenoise.aiについて」(English)

…マシュー・コフロン博士

私は、シンシナティ小児病院医療センター(CCHMC)のバイオイメージング・分析(BAF)ディレクターです。BAFの目標は、高性能な共焦点顕微鏡、二光子顕微鏡、広視野顕微鏡、ライトシート顕微鏡、そして画像解析装置の費用対効果の高い導入方とトレーニングをユーザーに提供することです。

大規模な小児医療研究センターの共有施設の所長として、研究者が最終的に子供の健康を改善する研究を行えるように努めています。

…W・グレゴリー・ソーヤー

私は、モフィットのバイオエンジニアリング部門を統括し、3Dの腫瘍モデリング、免疫療法、バイオイメージング分野の先駆者として、がん研究の加速、体内のドラックデリバリーシステムの改善、そして革新的ながん治療法の開発に取り組んでいます。

モフィットでは、高度な顕微鏡技術とバイオエンジニアリングを融合させ、将来的には、患者さま一人ひとりに合わせた高精度な3D腫瘍モデル作成の実現を目指しています。これらのモデルはリアルタイムで高解像度な評価を可能にし、個別のがん治療法の発見に貢献します。

…ホ・ウォンド教授

私たちの研究室では、バイオイメージング技術を開発し、ニコンの高性能な顕微鏡を用いて、がん細胞、神経細胞、幹細胞などの細胞シグナル伝達や細胞機能を探求しています。また、光によって細胞機能を精密に制御する「オプトジェネティクス(光遺伝学)」技術の開発にも取り組んでいます。

将来的には、バイオイメージング、分子オプトジェネティクス、タンパク質工学、mRNA制御技術を融合することで、脳科学の基礎研究に革新をもたらすとともに、脳疾患治療の新たなパラダイムを提案したいと考えています。

ショウリヤ・ダッタ・グプタ博士

私たちの研究室では、センシング、光変調、信号増幅のためのプラズモニックナノ構造を研究し、新しい機能を備えた高感度かつ低コストの診断デバイスの開発を目指しています。

ニコンの倒立顕微鏡 ECLIPSE Ti2-UおよびTi2-EとAX R 共焦点レーザー顕微鏡システムを組み合わせて使用し、プラズモニックデバイスの特性評価と、超高感度技術開発の鍵となる光と物質の相互作用の研究のためのカスタムプラットフォームを構築しています。

当社製品についての医療従事者のコメントが記載されていますが、当社製品の効能、効果及び性能を保証するものではなく、当該医療従事者が当社製品を公認し、推せんし、指導し、または選用していることを示すものでもございません。

ギネス世界記録保持者が挑んだ、究極の"ミニチュア"プロジェクト

Exploring Uli Koch’s Nikon Microscope Collection

歴史

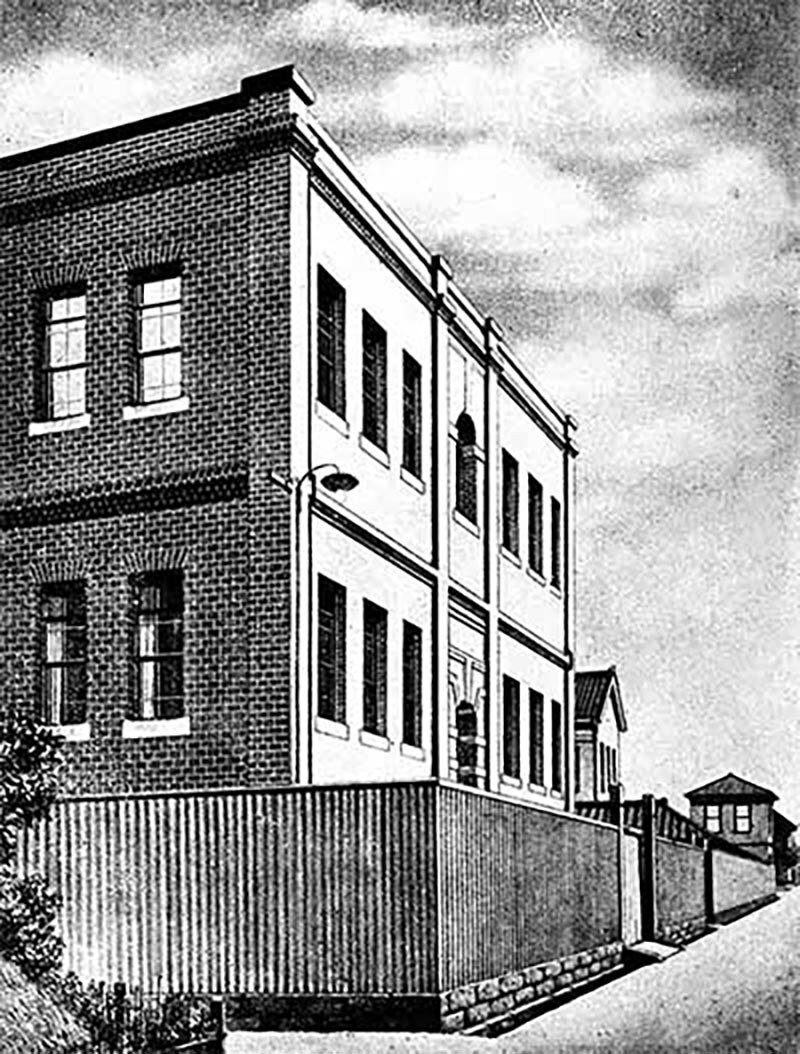

1917

ニコンの原点「日本光学工業」誕生

1917(大正6)年7月25日、当時の東京市小石川区原町120番地(現 文京区白山四丁目)に、測距儀、顕微鏡などの光学機器の国産化を目指して、日本光学工業株式会社が誕生。設立時の定款には生産品目として、顕微鏡が記載されていました。

1918

光学ガラスの製造研究に着手

光学ガラス製造の理論と実地を研究するため、硝子研究工場を建設。

1919

「免疫に関する発見」ジュール・ボルデ

免疫システム「補体」の解明。100年以上前の研究がいまも、最先端の医療を支えている。

1925

「JOICO顕微鏡」発売

自社設計による、ニコンの顕微鏡技術の原点。

1930

「人間の血液型の発見」カール・ランドシュタイナー

輸血を安全な治療法へと変え、多くの命を救うことに貢献。

1945

「ペニシリンの発見と感染症治療」サー・アレクサンダー・フレミング他

命を救う可能性を広げた、20世紀最大の医学的発見。

1953

「位相差顕微鏡の発明」フリッツ・ゼルニケ

透明な細胞や微生物を見えるようにした、画期的な顕微鏡。

1954

実体顕微鏡「SM型」発売

当時の先進技術と機能を搭載した、国産唯一の顕微鏡。

1958

携帯顕微鏡「H」発売

南極にも行った、カメラサイズの携帯型顕微鏡。

1964

多目的倒立顕微鏡「MD」発売

科学から産業まで、多様なニーズに応える顕微鏡。

1974

「細胞の構造と機能に関する発見」アルベール・クロード他

細胞の中の小さな器官。その働きを見極める。

1976

「CFシステム」を導入

革新的な光学系によって、顕微鏡に新しい視野を拓いた。

1980

体外受精用顕微鏡「ダイアフォトTMD」発売

アメリカ初となった体外受精ベイビーの誕生にも貢献。

1986

「神経成長因子の発見」スタンリー・コーエンと リタ・レーヴィ=モンタルチーニ

神経組織や脳の発達・健康を維持する物質の発見。

1992

倒立顕微鏡、宇宙へ

スペースシャトルに搭載された倒立顕微鏡。

1993

レーザー走査型コンフォーカル顕微鏡「RCM8000」発売

厚みのある組織の構造も鮮明に捉える。

1995

「初期胚発生の遺伝的制御に関する発見」エドワード・B・ルイス他

生物を形づくる、特別な遺伝子の発見。

1996

無限遠補正光学系「CFI60システム」開発と「ECLIPSE E800」発売

新しい光学系から生まれた、革新的な顕微鏡。

1999

「細胞内のタンパク質が持つ、固有の輸送制御シグナルを発見」ギュンター・ブロベル

細胞内のタンパク質が正しい位置に届く謎を解明。

2001

倒立顕微鏡「ECLIPSE TE2000」発売

デジタル画像処理に対応し、高い拡張性を持つ新世代の顕微鏡。

2003

デジタルマイクロスコープ「COOLSCOPE」発売

顕微鏡のデジタル化、自動化への先駆け。

2004

「嗅覚受容体と嗅覚系の構造の発見」リチャード・アクセルと リンダ・B・バック

私たちが匂いを感じ取る仕組みを解明。

2007

細胞培養観察装置「BioStation CT」発売

iPS細胞の研究にも貢献した、次世代型装置。

2007

PFS搭載の倒立顕微鏡ECLIPSE Ti-Eを発売

独自の技術で、常にパーフェクトなフォーカスを。

2008

「緑色蛍光タンパク質(GFP)の発見と開発」下村脩、 マーティン・チャーフィー、 ロジャー・Y・ツェン

クラゲから発見された、タンパク質の追跡タグ。

2009

反射を徹底的に防ぐ「ナノクリスタルコート」採用

源流は、半導体製造装置の技術。

2010

超解像顕微鏡「N-SIM」「N-STORM」発売

細胞内の分子レベルの観察までを可能にした顕微鏡。

2012

「iPS細胞の発見」サー・ジョン・B・ガードン、山中伸弥

再生医療への可能性を大きく拡げた発見。

2013

「細胞内のタンパク質輸送システムの解明」ジェームズ・E・ロスマン他

極小の世界の緻密な輸送メカニズムを解明。

2014

「脳内の位置決めシステムを構成する細胞の発見」ジョン・オキーフ、メイブリット・モーザー、 エドヴァルド・I・モーザー

私たちは脳内にGPSを持っている。

2016

「オートファジーのメカニズムの発見」大隅良典

健康を保つ、細胞内のリサイクルシステム。

2018

「負の免疫制御の阻害による癌治療法の発見」ジェームズ・P・アリソンと 本庶佑

免疫細胞のブレーキを解除する研究。

2019

創薬研究の支援サービスを開始

バイオテクノロジーの先進エリアでユーザーを支える。

2021

共焦点レーザー顕微鏡システム「AX」「AX R」発売

広範囲・高解像度・超高速イメージングで、生命現象の解明に貢献。

2023

医療用※デジタルイメージングマイクロスコープ「ECLIPSE Ui」発売

ユニークなデザインと機能で、病理医をサポート。

2023

デジタル倒立顕微鏡 スマートイメージングシステム 「ECLIPSE Ji」発売

AIによる自動化で、創薬のワークフローを効率化。

2024

ICSI※1 / IMSI※2用電動倒立顕微鏡「ECLIPSE Ti2-I」発売

設定の自動化で、不妊治療の効率向上に貢献。

- ここで紹介している製品は日本での発売日を基準としていますが、これらの製品はグローバルに販売されています。製品の入手可否、発売時期および主な用途は、地域や国によって異なる場合がありますのでご注意ください。

- 掲載している科学的な発見は、実際の発見年ではなくノーベル賞受賞年を基準としています。実際の発見年と異なる場合がありますので、ご了承ください。