田村:研究用の倒立顕微鏡で培った技術をベースに、AIを導入した「簡単操作」と多様なニーズに対応する「拡張性」という主題にハードウェアはどう応えるべきかを徹底的に議論し設計に臨みました。その中で最適な照明・観察系の仕様などを定め、それを具現化しました。ニコン顕微鏡の専用ソフトウェアであるNIS-Elementsに搭載したSmartExperimentによる簡単操作が大きな特長ですが、ハードウェアとして画期的な点は、操作が難しいという顕微鏡のイメージを払拭するボックスタイプとしたことです。さらに共焦点顕微鏡や液浸用装置、インキュベーターなどの周辺機器を追加してアップグレードを可能としたことも大きな特長です。

![]()

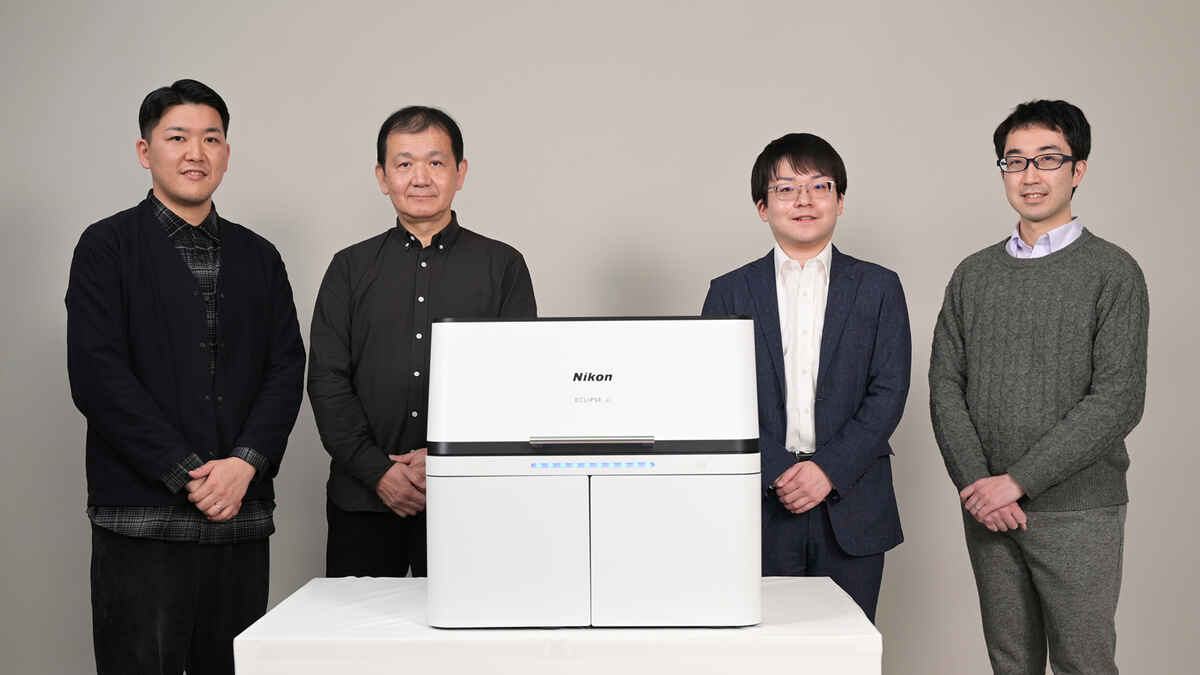

光学本部

第一開発部

第一設計課

(ECLIPSE Ji ハードウェア設計担当)

田村 正明

本田:ECLIPSE Jiは新しい発想にもとづいた顕微鏡であり、最新のユーザーニーズへの解答や基礎研究の分野にも充分に対応できる点を考慮してデザインに落とし込む必要がありました。一方で、これまでECLIPSEシリーズが長年にわたって培ってきた“DNA”を継承し、ニコンらしい顕微鏡としてのフォルムや使用感も意識しています。それらの複合的な検討を行いながら、この製品をご利用いただく方々にしっかりと寄り添ったユーザビリティを体現することを目指しました。最終的に簡便さや明快さを想起させ、期待感を持ってもらえるようなアイコニックなデザインを創出することができたと考えています。

![]()

デザインセンター

IDグループ

(ECLIPSE Ji プロダクトデザイン担当)

本田 光太郎

林:ほとんど顕微鏡を使ったことがないユーザーを想定して開発を進めました。顕微鏡向けのソフトウェアは画像の取得が中心となりがちですが、ユーザーが欲しいのは画像から得られるデータだということを意識しました。そのためにもAIの搭載は有効な手段であったと考えます。細胞の定性・定量評価のためのアッセイに関しては、実際にユーザーが行う実験に対応できるかの検証を繰り返し、NIS-Elementsに搭載したSmartExperimentは初めて顕微鏡を利用するユーザーでも直感的に操作できるよう、シンプルな画面構成としました。

![]()

ヘルスケア事業部

技術統括部

システム開発部 第一開発課

(ECLIPSE Ji アッセイ開発、NIS-Elements仕様 担当)

林 耕磨

門井:アッセイでは撮像から解析までの一貫したワークフローを提供するため、ユーザーが頻繁に行う実験と解析の種類や開発ターゲットを徹底的に検討しました。そして実際の使用シーンを想定して社内でも実験を繰り返し、取得した画像を用いて目標とする解析結果を出せるよう、検討と評価を何度も繰り返しながら解析アルゴリズムを構築していきました。GUIに関しては「簡単操作」を意識し、アッセイを選択する際の分かりやすいアイコンを用意したり、表示される文章や項目を必要最低限に絞り込んだりしています。

![]()

ヘルスケア事業部

技術統括部

システム開発部 第一開発課

(ECLIPSE Ji アッセイプロトコル、解析アルゴリズム開発 担当)

門井 宏平

田村:たとえばAIによる自動化を実現するためには、ハードウェアの状態を正確に把握して制御する必要があります。そのために必要な要素を綿密に抽出した上で、解析を安定して行うための方法を探り出しました。また各種アッセイに対して最適な照明系や撮像素子を含めた光学系を開発し、レイアウト構成を確立していきました。今回のプロジェクトでは、ハード設計チーム、ソフトウェア開発チーム、プロダクトデザインチームなどと構成・レイアウト設計の段階から緊密に連携し、仕様策定段階では予測できなかった課題とその解決策を速やかに見つけ出しながら設計・開発を進めていきました。

本田:かつてデザインの対象は外観や画面のUIに関するものでしたが、いまその領域は飛躍的に拡大しています。今回のプロジェクトでも開発上流における製品コンセプトや仕様の検討に参加し、そこからデザインを開発していくことが最大の課題となりました。使用方法やユーザーの情報、市場や社会背景への理解を深めた上で、サイズや骨格、アウトライン、そして必要な部材を整理して可視化するといった作業を行いました。私たちが描いたスケッチを設計・開発メンバー、マーケティングや販売の担当者へも確認する作業を重ねながらベンチトップ型のボックススタイルという解を導き出すことができました。

林:これまでにない取り組みとしては、製品に対してアッセイとしての評価を行ったこと、AIを利用した機能を搭載したことがあります。最初のアッセイとしての評価ですが、従来の製品では精度や性能を軸に評価を実施してきました。今回はアッセイとしての使い方までを定義し、それをどのように評価するかといった議論を何度も重ねています。AIを導入した自動化機能に関しても、これまでの顕微鏡による観察方法とは異なるワークフローとなるため、新しいスキームでの開発を進めていきました。それらは一見、回り道のようだったのですが、プロジェクトチームの全員にとって貴重な体験になりました。

門井:従来にない製品の開発にあたって、新たな分野の知見や技術を取り入れる必要があり、社内外の多くの方々との連携が重要な課題となりました。たとえば基本コンセプトの検討・共有は、アメリカのNikon Instruments Inc.と連携しました。さらに解析アルゴリズムの開発と実装の効率化やアッセイプロトコルの検討効率化も、さまざまな連携の中で進めました。社内外、国内外の枠を超えて多様な知見・経験・技術を結集した成果が、このECLIPSE Jiであるといえるでしょう。

田村:顕微鏡は扱いが難しそうだと今まで敬遠されていたお客さまにも、簡単な操作で質の高い観察像を安定して取得いただけます。また、SmartExperimentを活用していただければ、細胞の撮影から解析、レポートの作成までを自動で行えますので、お客さまの限られた時間をより有効に活用していただけます。

本田:AIに支えられた簡単操作と充実した拡張性によって、創薬の現場や大学の基礎研究分野で多くのユーザーが高度な観察や解析を行うことを可能とし、それぞれのオペレーションや研究に貢献すると考えています。この製品の佇まいが、その信頼感や安心感の象徴になればと願っています。

林:ECLIPSE Jiは、顕微鏡メーカーが機器提供からイメージングソリューション提案へと、ビジネスの形態をシフトする意識を触発すると考えています。また細胞ベースの創薬スクリーニングが波及することで、薬の開発にかかる期間の短縮やコストの低減が実現され、これまで着手の難しかった希少疾患の治療薬開発などを促す結果にもつながるのではないかと期待しています。

門井:ECLIPSE Jiの開発は、デジタル化やAIが浸透する今後の社会に役立つ製品・技術・サービスを、ニコンが生み出していくための重要な基礎になったと確信しています。ECLIPSE Jiが今後、ユーザーのフィードバックを受けながら創薬や基礎研究分野の課題解決に貢献し続けることを願っています。

*所属および掲載内容は取材当時のものです。