- ja Change Region

- Global Site

アプリケーションノート

HUMIMIC Chipを用いた血管内皮細胞と免疫細胞の相互作用の共焦点イメージング

2024年11月

本アプリケーションノートでは、 TissUse社製HUMIMIC Chipを用いて人工多能性幹細胞(iPSC)由来の血管内皮細胞によって形成された血管ネットワークと末梢血単核細胞(PBMC)を三次元(3D)イメージングした例を紹介する。CD45とCD31をそれぞれ免疫標識した白血球と血管内皮細胞をAX/AX R共焦点顕微鏡で観察することにより、 HUMIMIC Chipシステム内で免疫反応が誘引されている様子を明瞭に捉えることができた。

HUMIMIC Chip2vascの概要

図1: HUMIMIC Chip2vascの模式図とマイクロ流路チャネルの概略図

フィブロネクチンとIV型コラーゲンでコートしたマイクロ流路チャネル内で血管内皮細胞を培養した。

Organ-on-a-chipは、微細な流路と臓器モデル培養用の区画を備えたデバイスであり、培地を灌流させることで免疫細胞の移動と臓器モデルとの相互作用を解析できるため、細胞療法や同種免疫応答評価といった免疫細胞の評価プラットフォームとしての活用が期待されている。

中でもTissUse社製HUMIMIC Chipでは、マイクロ流路チャネル内に生理学的な微小環境が再現された血管構造が形成され、免疫システムとの相互作用が促される。HUMIMIC Chip2vascではマイクロ流路チャネル内のみならず、臓器モデル培養区画において様々な血管構造を形成させることができる(図1)。

実験の概要

HUMIMIC Chip2vasc の流路チャネルにiPSC由来の血管内皮細胞を播種し、単層構造の組織形成を誘導した。続いて、非適合ドナー由来の活性化リンパ球を培養区画に導入し、流路チャネル内で灌流させることで血管内皮細胞との相互作用を検討した。

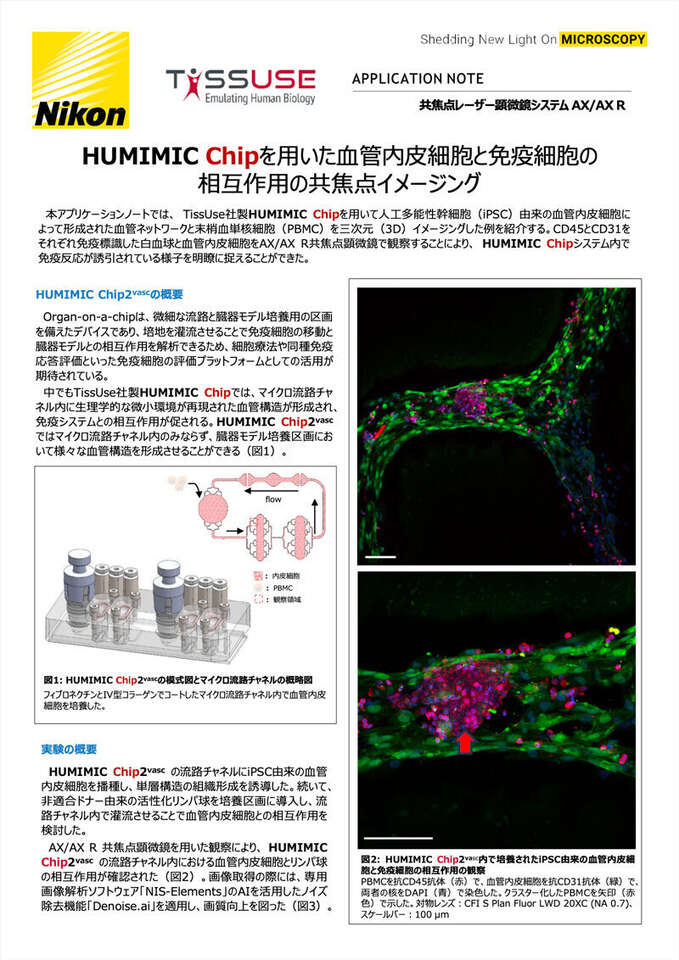

AX/AX R 共焦点顕微鏡を用いた観察により、 HUMIMIC Chip2vasc の流路チャネル内における血管内皮細胞とリンパ球の相互作用が確認された(図2)。画像取得の際には、専用画像解析ソフトウェア「NIS-Elements」のAIを活用したノイズ除去機能「Denoise.ai」を適用し、画質向上を図った(図3)。

図2: HUMIMIC Chip2vasc内で培養されたiPSC由来の血管内皮細胞と免疫細胞の相互作用の観察

PBMCを抗CD45抗体(赤)で、血管内皮細胞を抗CD31抗体(緑)で、両者の核をDAPI(青)で染色した。クラスター化したPBMCを矢印(赤色)で示した。対物レンズ:CFI S Plan Fluor LWD 20XC (NA 0.7)、スケールバー:100 μm

オリジナル画像

Denoise.ai適用後の画像

図3: Denoise.ai 適用前後の画像の比較

PBMCを抗CD45抗体(赤)で、血管内皮細胞を抗CD31抗体(緑)で、両者の核をDAPI(青)で染色した。NIS-Elements用プラグイン「Denoise.ai」は、事前に学習済みのニューラルネットワークを使用して共焦点データセットからショットノイズを識別し除去することで、画像の品質を向上させる。左側の画像はDenoise.ai適用前の画像、右側の画像はDenoise.ai適用後の画像。Denoise.ai適用により、PBMCと血管内皮細胞の境界が明瞭化した(黄色の矢印)。

対物レンズ:CFI S Plan Fluor LWD 20XC (NA 0.7)、スケールバー:20 μm

HUMIMIC Chip2vascを利用した免疫細胞と血管内皮細胞の相互作用の可視化

図2の顕微鏡画像は、iPSC由来の血管内皮細胞上で活性化リンパ球がクラスター化し(赤矢印)、血管内皮細胞の単層構造が崩壊している様子を示している。この実験では、チップシステムへの導入前に混合リンパ球反応(MLR)によって活性化されたリンパ球を使用した。具体的には、血管内皮細胞ドナーとは異なるドナーから得た免疫細胞を、血管内皮細胞ドナー由来のCD3 除去免疫細胞と共に1週間培養することで事前に活性化させた。今回の実験結果より、HUMIMIC Chip2vascを用いることで、免疫細胞と血管内皮細胞の相互作用に基づいた同種免疫応答のモデル系を確立できることが示唆された。

まとめ

本稿では、高速・高視野・高分解能が特徴の共焦点顕微鏡AXシステムを用いて、TissUse社製チップシステム(HUMIMIC Chip2vasc)の流路チャネル内で、免疫細胞とiPSC由来血管内皮細胞の相互作用を観察した。得られた画像では、免疫反応が誘引されている様子が明瞭に捉えられている。生体模倣性の高いOrgan-on-a-chip内で免疫細胞の相互作用を詳細に解析する本手法は、免疫拒絶反応の診断法や免疫抑制剤等の開発など、創薬スクリーニングや薬効薬理評価を中心に幅広い活用が期待される。

著者情報

Isabell Durieux1, Hans-Dieter Volk1, Anna-Catharina Krebs1, Anja Hellwig2, Eva-Maria Dehne2, Johanna Dietzfelbinger2, Shingo Nagawa3, Mamiko Masutani3, Makiko Takubo3

1 Berlin Institute of Health (BIH), Charité, Berlin, Germany; 2 TissUse GmbH, Berlin, Germany, www.tissuse.com; 3 NIKON CORPORATION, Tokyo, Japan. This work is supported by EU-H2020 “ReSHAPE” Project, Grant Agreement n. 825392.

Product information

HUMIMIC Starter

ポンプ厚は連続的に調整でき、自動的に設定されます。USBポートが装備されているため、圧力プロファイルの管理やデータの転送が容易に行えます。TheHUMIMIC StarterはHUMIMIC Chip2, Chip3, Chip3plus, Chip4と互換性があります。

HUMIMIC Chip2vasc

The HUMIMIC Chip2vasc は血管内皮細胞がマイクロ流路全体に広がり、全面を覆うように設計されています。チャネルが血管床に繋がり、そこで内皮細胞が臓器に向かって発芽することで、臓器に血管を連結させることが可能です。

AXは、従来機比4倍の8K x 8K画素の高解像度画像を実現。対角25 mmの広視野でサンプルの広範囲を一度に取得でき、光毒性を低減します。AX Rのレゾナントスキャナーは、2K x 2K 高解像度を実現。毎秒720フレーム (2048 x 16画素)の高速取得により、生きたサンプルの動態も逃さずとらえます。